Begonia goldingiana L. Kollmann & A. P. Fontana, une nouvelle espèce de Begonia, section Pritzelia, de la forêt Atlantique des municipalités de Guaratinga et Itamaraju, région de Bahia, au Brésil. Cette espèce est proche de Begonia novalombardiensis L. Kollmann, Begonia aguiabrancensis L. Kollmann, Begonia umbraculifera Hook. et Begonia fellereriana Irmsch.

La plante a été découverte le 23 avril 2009, presque à mi chemin de Cajuita et Guaratinga, à Corrego Jacutinga, à une altitude de 370 mètres, par une équipe de botanistes composée de Ludovic Jean Charles Kollmann, André Paviotti Fontana, E. Leme & C. Esgario. C’est une région qui est réputée pour sa biodiversité et son haut degré d’endémisme.

La nouvelle espèce a été décrite en 2010 dans Candollea 65(2), pages 185 à 188. L’épithète spécifique est un hommage posthume à Jack Golding, pour l’ensemble de son travail qui s’est traduit par une meilleure connaissance des Begonias.

Begonia goldingiana a été trouvé dans la litière et l’humus sur les inselbergs en association avec B. lossiae L. Kollmann, B. reniformis Dryand., Alcantarea sp. (Bromeliaceae), Stillingia sp. (Euphorbiaceae) et Tibouchina sp. (Melastomataceae).

On a également constaté qu’il se développait dans une forêt de canopée faible sur un sol sablonneux sur une formation granitique, en association avec Anthurium sp. et Philodendron sp. (Araceae), Cryptanthus sp., Hohenbergia sp., Neoregelia sp. (Bromeliaceae), Pseudo bombax sp. (Malvaceae), Smilax sp. (Smilacaceae) et Syagrus sp. (Arecaceae).

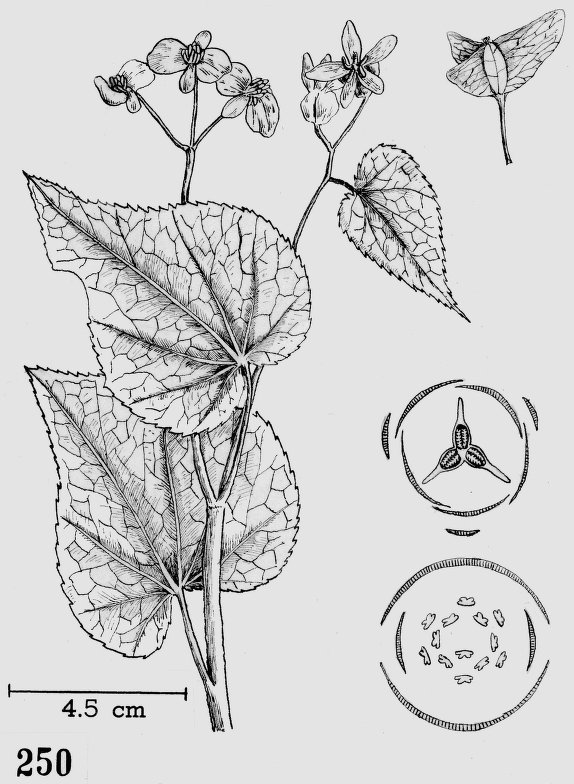

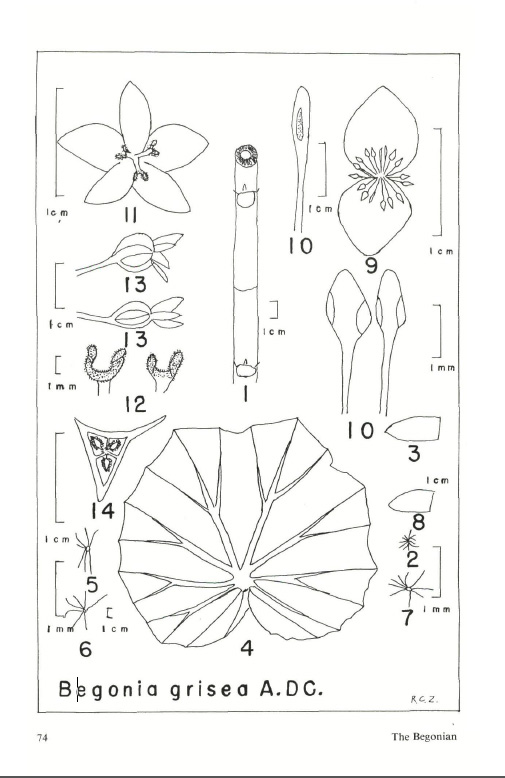

Herbe terrestre ou saxatile d’environs 1 mètre de haut, feuilles vertes couvertes de trichomes étoilés blancs, aux pétioles rougeâtres, inflorescences vermeil de fleurs blanches avec du rouge foncé à la base des pétales.

.

.

.

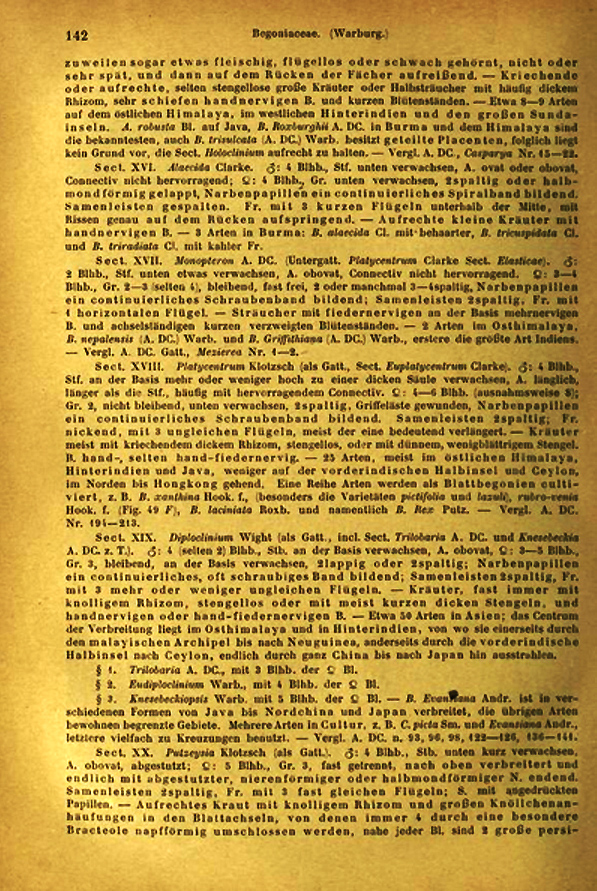

Begonia goldingiana L. Kollmann & A. P. Fontana, a new species of Begonia, sect. Pritzelia, from the Atlantic Forest of the municipalities of Guaratinga and Itamaraju, Bahia region, Brazil. This species is close to Begonia novalombardiensis L. Kollmann, Begonia aguiabrancensis L. Kollmann, Begonia umbraculifera Hook. and Begonia fellereriana Irmsch.

The plant was discovered on April 23, 2009, almost halfway from Cajuita and Guaratinga, at Corrego Jacutinga, at an altitude of 370 meters, by a team of botanists composed of Ludovic Jean Charles Kollmann, André Paviotti Fontana, E. Leme & C. Esgario. It is an area renowned for its biodiversity and high degree of endemism.

The new species was described in 2010 in Candollea 65 (2), pages 185 to 188. The specific epithet is a posthumous tribute to Jack Golding, for all his work for a better knowledge of the Begonias.

Begonia goldingiana was found in litter and humus on the inselbergs in association with B. lossiae L. Kollmann, B. reniformis Dryand., Alcantarea sp. (Bromeliaceae), Stillingia sp. (Euphorbiaceae) and Tibouchina sp. (Melastomataceae).

It was also found to grow in a low canopy forest on sandy soil on a granitic formation in association with Anthurium sp. and Philodendron sp. (Araceae), Cryptanthus sp., Hohenbergia sp., Neoregelia sp. (Bromeliaceae), Pseudo bombax sp. (Malvaceae), Smilax sp. (Smilacaceae) and Syagrus sp. (Arecaceae).

Ground or saxatile about 1 meter high, green leaves covered with white star trichomes, with reddish petioles, inflorescences vermeil of white flowers with dark red at the base of the petals.