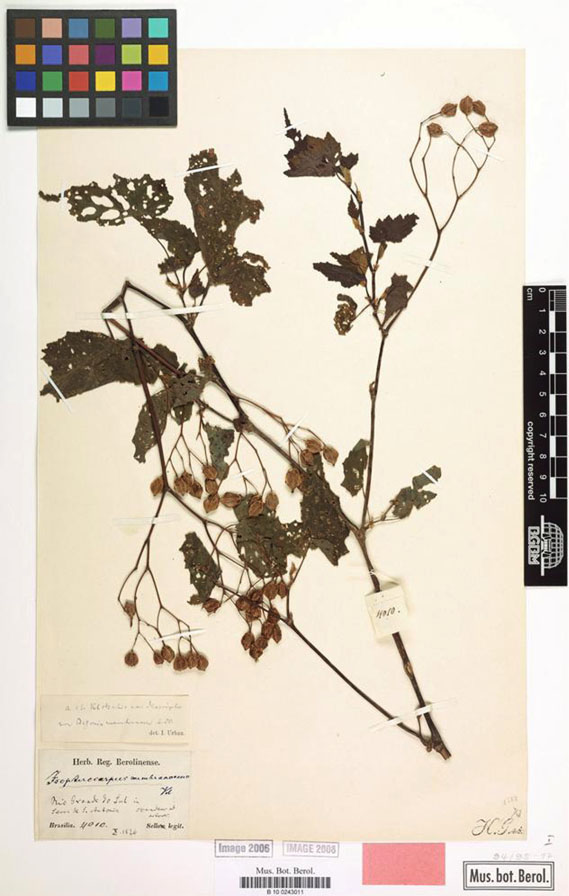

Plante découverte par Auguste Boniface Ghiesbreght (1810-1893), pour le compte des établissement horticoles du botaniste Eduard Verschaffelt (le futur directeur du Jardin Botanique d’Amsterdam). Ghiesbreght était reparti début mars 1841 à destination de Veracruz, où il arriva le 13 mai. Il entrepris cette fois un voyage d’exploration privé. Il était muni de quelques commandes, quelques fonds et des promesses de financement. Parmi les premiers commanditaires, Philippe Vandermaelen, les horticulteurs Louis Van Houtte (1810–1876) et Henri Galeotti, le Musée d’Histoire naturelle de Bruxelles, mais Ghiesbreght avait également d’importantes commandes du Muséum national d’Histoire naturelle de Paris. Durant ce voyage, il visita les États du nord et du sud du Mexique, sillonna par trois fois la grande Cordillère d’océan à océan, traversa le plateau mexicain et fit l’ascension de quelques volcans.

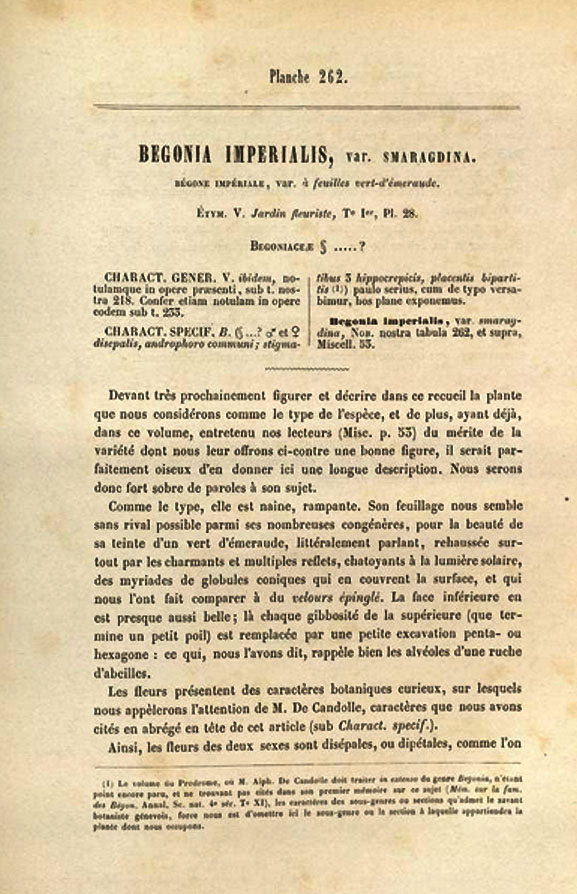

Cette variété à été décrite par Charles Lemaire (1801-1871) dans L’Illustration Horticole volume 7, planche 262, en 1860.

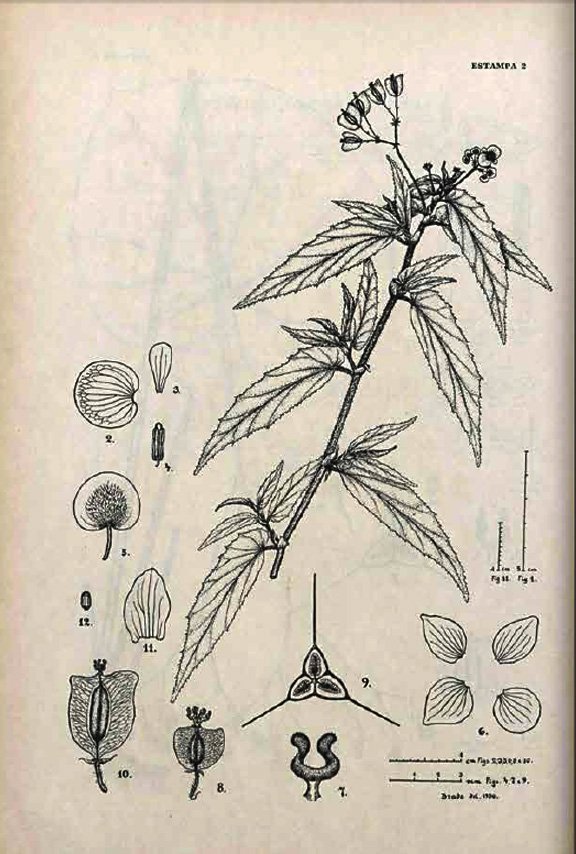

L’espèce fait partie de la section Weilbachia ; l’épithète spécifique, imperialis, signifie « impérial ».

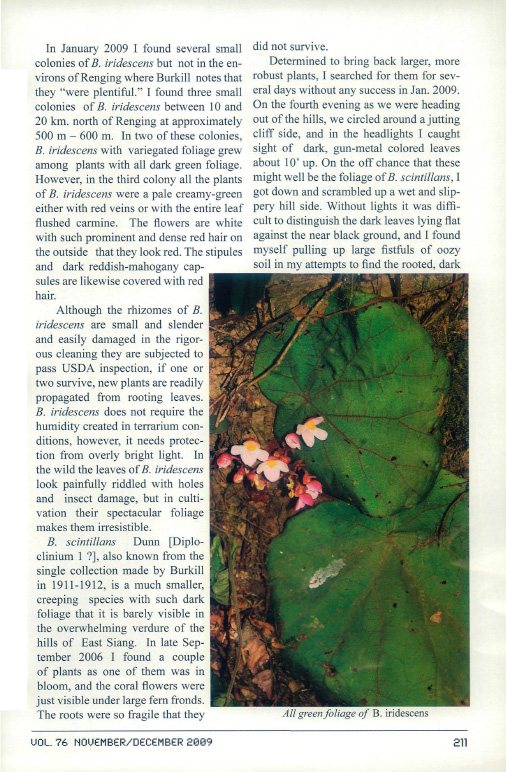

C’est la variété à feuilles vert émeraude du Begonia imperialis Lem, espèce rhizomateuse.

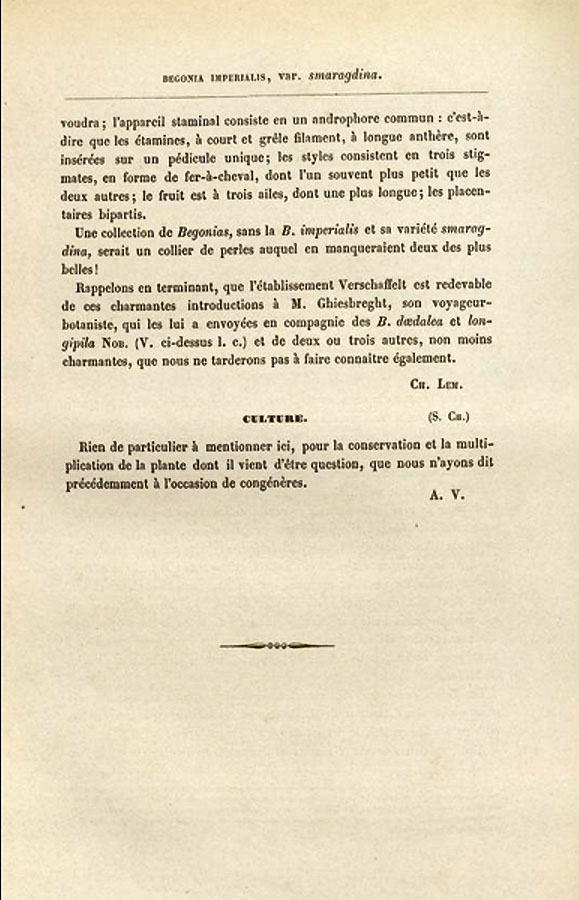

Comme le type, les feuilles sont tomenteuses, et les fleurs blanches au dessus du feuillage, en hiver essentiellement, mais parfois plus longtemps. Végétation compacte, rampante.

Culture en substrat bien drainé, cette plante craint toute présence d’eau sur le feuillage, pas de grosse difficulté de culture mais apprécie quand même une hygrométrie au dessus de la moyenne pour garder de jolies feuilles sinon le bord devient brun assez vite.

Multiplication par division, bouture ou marcotage de tiges feuillées.

Souvent proposée comme plante de terrarium.

Plant discovered by Auguste Boniface Ghiesbreght (1810-1893), on behalf of the horticultural establishments of the botanist Eduard Verschaffelt (the future director of the Botanical Garden of Amsterdam). Ghiesbreght left in early March 1841 for Veracruz, where he arrived on May 13th. He undertook this time a private exploration trip. He had a few orders, some funds, and pledges of funding. Among the first sponsors, Philippe Vandermaelen, the horticulturists Louis Van Houtte (1810-1876) and Henri Galeotti, the Museum of Natural History of Brussels, but Ghiesbreght also had important orders from the National Museum of Natural History of Paris. During this trip, he visited the northern and southern states of Mexico, crossed the Great Cordillera from ocean to ocean three times, crossed the Mexican plateau, and ascended some volcanoes.

This variety has been described by Charles Lemaire (1801-1871) in L’Illustration Horticole volume 7, plate 262, in 1860.

It is the emerald green-leaved variety of Begonia imperialis Lem, a rhizomatous species.

Like the type, the leaves are tomentose, and the white flowers above the foliage, mostly in winter, but sometimes longer. Compact vegetation, creeping.

Cultivation in well-drained substratum, this plant fears any water on the foliage, no big difficulty of cultivation but still appreciates a hygrometry above the average to keep pretty leaves if the edge becomes brown fast enough.

Multiplication by division, cutting or marcotage of leafy stems.

Often proposed as a terrarium plant.